『水槽の癌』と呼ばれるダイノス。対策が後手に回ると、最悪の場合は水槽崩壊に至る可能性もある水槽の厄介者の代表格です。私自身も何度かダイノス発生を経験し、自身で調べたり、色んな方に助けていただきながら対策をしてきました。その経験や報告されている情報を元にダイノスについて知りうる限りをここにまとめておきます。この記事が役に立てば幸いです🌱

ダイノス関連の記事についてはこちら👋

ダイノスについて

まずはダイノスとは何か?からまとめます。

孫氏曰く、「敵を知り、己を知れば百戦して危うからず」です。

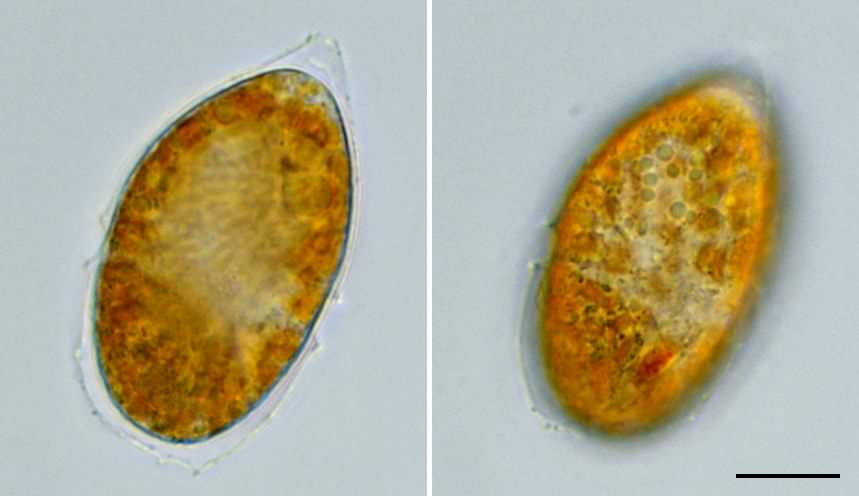

ダイノスは正式名称は渦鞭毛藻類(Dinoflagellates、Dinophytes) の事で、これを略してダイノス(Dinos)と呼ばれています。多くの種類がありますが、一例画像を下記に示します。

出典:ねこのしっぽ

2本の鞭毛をもつ単細胞藻類で植物プランクトンの一種です。多くは遊泳性ですが、不動生性の種も知られています。2000以上の種類があり、その形態も様々です。2本の鞭毛を使って多彩な遊泳が可能な事が特徴的です。

実は飼育水槽の中には普段から一定量は生息しており、水槽内での食物連鎖における底辺部を構成する(一次生産者)大事な生物でもあります。また、サンゴ飼育を行っていれば誰もが知っている褐虫藻も渦鞭毛藻類の一種です。

こう言われると、ダイノス=厄介者と言われると少し違和感がありますよね。

このような渦鞭毛藻類ですが、水槽という閉鎖空間内において、ふとしたことを契機に、その中の厄介な性質を持つ1種が大繁殖を起こし、最悪の場合は水槽崩壊を招くことがあるのです。

これがいわゆる我々がダイノスと呼んでいるものです。つまり、ダイノスと一言で呼んでも、実はいくつか種類が存在しており、対策に反応しやすいものから、何をしても繁殖が止まらずに水槽を崩壊に招く非常に凶悪なものまで存在するのです。

自然界で代表的な繁殖現象としては「赤潮」が有名であり、これも渦鞭毛藻類の異常増殖による現象で、その他の生物に対して害を及ぼします。

では次に、栄養学的観点から渦鞭毛藻類を二つのタイプに分類してご説明します。

渦鞭毛藻類は植物プランクトンなので、その多くは葉緑体を持っています。葉緑体があれば光合成で自ら栄養を作ることが可能で、栄養塩(硝酸塩、リン酸塩)などが少ない環境でも光があれば増殖することが可能です。このタイプのものを独立栄養性渦鞭毛藻類と呼びます。

この性質のため、水槽の浄化能を高めて水質が極めて高い清浄度(栄養塩が極端に低い)に達するなど、他の生物が飢餓により減少すると、光合成の可能な渦鞭毛藻類が天敵の少ない環境で大繁殖を起こしてしまうようです。

藻類、サンゴおよび魚を含むあらゆるものの表面に付着する粘液を分泌し、これらに付着します。そして、光を求めて伸びて増えます。サンゴの場合、覆われた部分は光合成できず、ポリプも引っ込み、徐々に弱ります。

また、光源が消えて光合成できなくなると、個体から離れて遊泳し、新たな環境を探してまた付着し、水槽全体に慢延していきます。

上記とは異なり、葉緑体を持っていないタイプです。炭素源を他の原生生物を捕食する事によって得ます。

こちらは増殖のために炭素源を必要とするので、例えば炭素源の添加などでブルームすれば、それらの添加をやめれば収束するなど、制御は比較的容易なタイプと考えられます。

ダイノスか否かの判定

これは最も大事なことです。

ダイノスの対策については後述しますが、多くのダイノス対策がサンゴや他の生態にとっても悪影響を及ぼします。このため、誤った判断でダイノス対策を行なってしまうと、厄介者に効かないだけでなく、守るべき生体をも失いかねません。まずは自分の水槽に発生したものがダイノスか否かの判定を行いましょう。判定方法として考えたものを以下に列挙します。

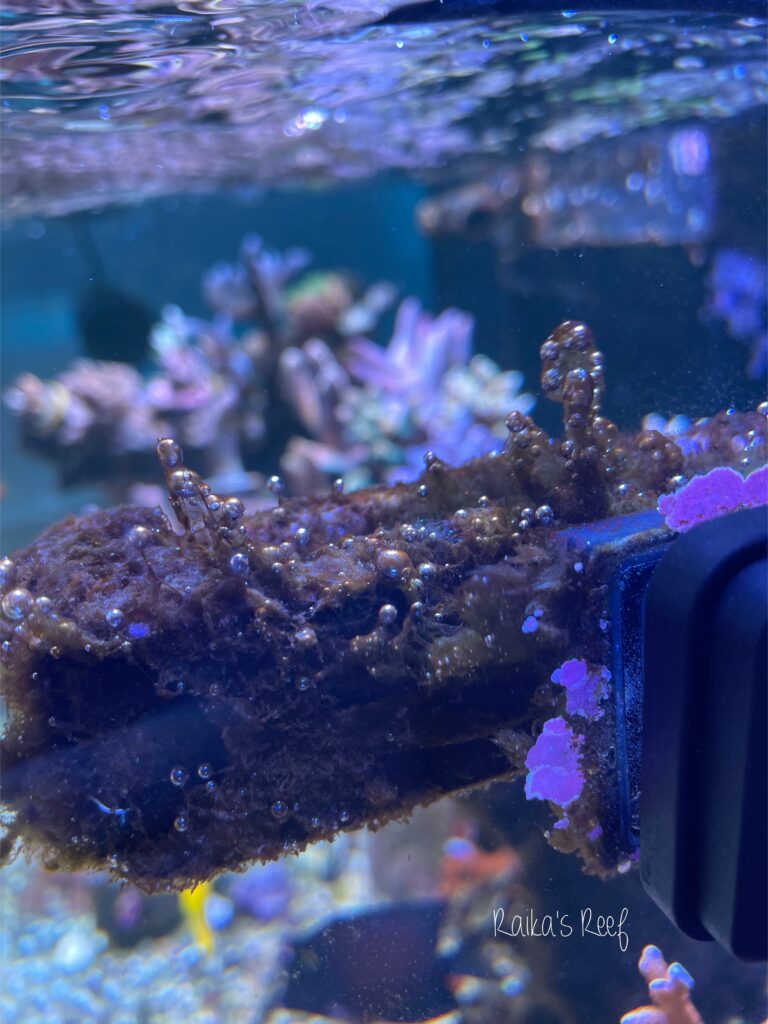

最も手っ取り早い方法だと思います。見た目の特徴としては、シアノバクテリアのようにべったりと覆うのではなく、とろろ藻のような線状です。色合いはベージュ、薄茶色、褐色などいくつかバリエーションがあるようです。光合成をするので気泡が付着し、水面に向かって立ち上がるように成長します。

付着部位は水流ポンプのコードや底砂などの生態ではない場所、弱って色落ちしたサンゴ、サンゴによっては褐虫藻の薄い成長点に付く場合もあります。総じて、他の生物と競合しにくい場所を狙って付着する印象です。

私が経験したものの写真をおいておきます。

ハナガササンゴのポリプをよく見ると、黒いものが絡み付いています。

水流ポンプに多量の細かな気泡を含む藻がついています。

ミドリイシに付着したダイノスです。写真中央よりやや右寄り、水面に向かって立ち上がるように伸びた気泡混じりの藻が確認できると思います。

ダイノスの多くは前述のように光合成に大きく依存します。このため、日中や点灯時には増殖が盛んとなり、逆に夜間あるいは消灯時には増生を休止し、その姿は減る傾向にあります。この特徴を利用して、その存在を確認します。特に悪質なタイプの場合は、数分単位でトロロが伸長していくのが分かるほど増殖スピードが早いです。

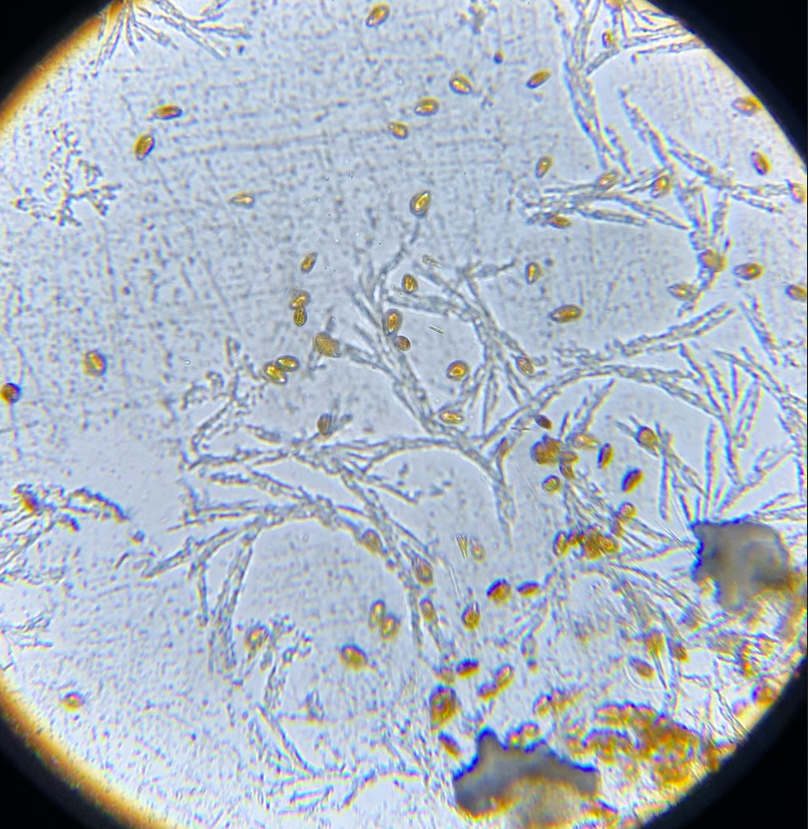

実際に藻を少量採取して顕微鏡で覗く方法で、最も確実な手段です。ダイノスは鞭毛で動き回ることが可能な植物性プランクトンであり、特徴的な形や動きを簡単に観察することが可能で、存在を同定することが可能です。顕微鏡はホビー用のクオリティで十分に観察可能です。

動画は40倍で観察した様子です。うす茶色の米粒のようなものがダイノスで、鞭毛により木の葉の様にひらひらと舞うように動き回っています。

ダイノスの対策について

ダイノスの対策はその種類が多いく、原因は複数存在するためか、特効薬のようなものは少ないです。海外サイトなど含めても、各種の対策による効果は一定せず、対策が後手に回ることも多いと思います。

ここには自分が調べて見つけたものをまとめ、ダイノスの性質と照らし合わせて有効と感じたものをレビューしています。個人的な有効性の評価を★の数で表しておきます。

有効性:

ダイノスの大きな栄養源である光を抑制または完全に遮断する方法です。これは相手が独立栄養性であれば確実に効果が得られ、かつ強力です。ただし、ミドリイシに代表される褐虫藻に依存するサンゴやイソギンチャクにとっても一定のダメージが予想されるので注意が必要です。完全に遮光すれば効果はかなり大きいです。

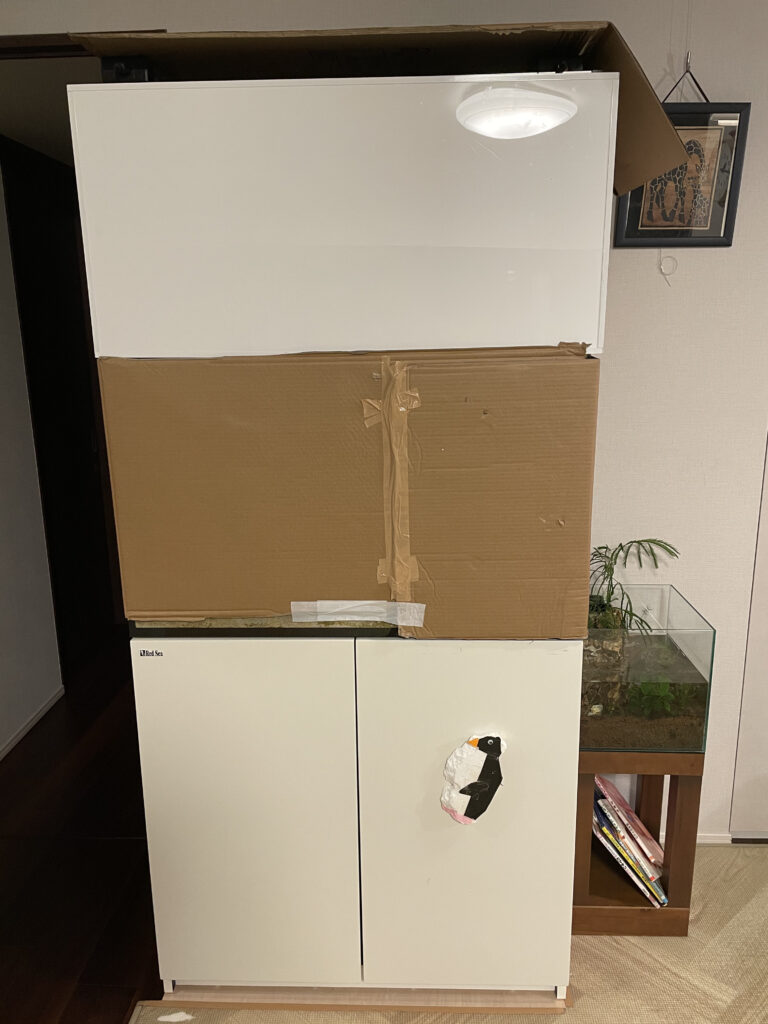

72時間の連続完全遮光を行なった事がありますが、この際は弱ったサンゴは白化が進みました。元気なサンゴの場合は色落ち程度で復帰可能です。また、魚によってはパニックを起こして飛び出しなどをする事もあります。水槽の蓋なども対策として行うことを推奨します。

有効性:

詳細な機序は分かりませんが、一時的に水温を28度程度まで上げる事により鎮静できることがあるようです。28度まで上げることは怖くてできませんでしたが、通常より2度ほど温度を上げた事がありますが、これといった有効性は実感できませんでした。

有効性:

ダイノスが浮遊、拡散するのを防ぐ意味合いが大きいと思われる対策。理屈的には正しいですが、かなり水流を落とさないと効果は乏しく、それによるサンゴへのダメージの方が大きい印象です。また、酸素が豊富な環境をダイノスは好むので、水流ポンプの出力低下はこの観点からも有効性があるとされます。個人的には、しっかりやると得られる効果よりもサンゴへのダメージが大きく、有効性はあまり感じられませんでした。

有効性:不明

これは実際にやったことがなく、実際にこの手段が著効した例も見つけることができなかったので、有効性は不明としました。理論としては、スキマーにより本来除去される有機物や微生物はダイノスと競合する存在であるはずなので、スキマー停止によりこれらを増やしてダイノスを減らすことが主な狙いです。また、ダイノスは酸素が豊富な環境を好むとされ、この観点からもスキマー停止は効果があるとされます。ただし、常時停止することは、当然に他の全ての生体に悪影響を及ぼします。消灯時に乗じて停止など工夫する必要があると思います。

有効性:

殺菌灯は細菌や有機物だけでなく、藻類にも有効です。ダイノスの場合は、消灯時に浮遊する習性がありますので、この際に殺菌灯の循環に入り死滅させることが可能です。ここでのポイントとしては、高出力の殺菌灯が必要であることです。細菌に比べて藻類はUVに対する抵抗性が高いため、低出力の殺菌灯ではいくら照射されても有効なダメージが与えられない可能性があります。逆に、かなりの高出力の殺菌灯があれば、これらを撲滅する可能性も高まります。高出力の機材があればかなり有効と考えますが、飼育環境によっては設置不可能な場合もあります。

我が家で使用している殺菌灯は👇

殺菌灯についてはこちらの記事でも説明しています👇

有効性:

地味ですが、物理的に数を減らすことは重要です。やればやっただけ効果があります。具体的にはスポイトでの吸い出しやフィルターソックス(150μm未満)での濾過です。スポイトでの吸い出しの際は、吹き飛ばしてダイノスを拡散させないように、水流/メインポンプを切って作業することが大事です。ソックスも頻回に洗う必要があります。

有効性:

良質なライブロックの追加、生きた動物性プランクトンの供給、競合する植物プランクトンの賦活、天然海水の追加、バクテリア剤などにより生物多様性を高める対策。これにより、生物相のバランスを改変してダイノスの繁殖を抑制させます。私は上にあげたものは全て行ないました。状況に応じて何が著効するかは分かりませんが、目に見えて効果を感じる事は多々あります。この対策のでは、他の生体に対しては主に良い影響を与えるのも大きな利点です。

生物多様性については非常に重要と考えていますので、別に項目を立てて後述します。

有効性:

特に、低栄養環境に到達した結果としてダイノスが発生した場合に有効な方法です。栄養塩を再度補充することで、ダイノス以外の生物相を再度賦活し、ダイノスと競合させるのが狙いです。間接的に生物多様性を高める点では合理的ではありますが、栄養塩を急上昇させてしまうと他の生体へ悪影響が出ますので注意が必要です。

有効性:

炭素源、アミノ酸、ビタミン剤、微量元素などの添加剤はダイノスにとっても栄養源となっている可能性があります。特にこれらの導入に乗じて出現した場合は、添加剤によって生物バランスが崩れた可能性があり、中止することで大きな効果が得られる場合もあります。

逆に言うと、特に添加剤の変更をしていない状況でダイノスが発生した際は、添加剤の中止でさらに生物バランス崩壊を助長するリスクもあるので、個人的にはお勧めしません。

有効性:

私自身は薬品投与に抵抗があるために使った事はありませんが、効果があったと報告される方も散見されますので有効性は★3としました。ただし、これらの薬品は種類によっては効果が得られにくい場合があったり、投与により飼育生体へ大きなダメージを与える事もあります。使用には十分な注意が必要です⚠️

オキシドール

この薬品はダイノス対策で調べると目にする事があると思います。過酸化水素とも呼ばれ、日常的には『殺菌』や『漂白』などの用途で用いられる事が多いです。当然ですが、水槽用に調整されたものは見た事がありませんので、皆さん市販の過酸化水素水をRO水で希釈して点滴投与しておられるようです。効果があるかどうかですが、効果があったとの報告もあり否定はしませんが、『殺菌』や『漂白』を行う為の薬品である事を忘れてはいけません。微生物から飼育生体に対しては少なからずダメージを伴い、サンゴの白化なども想定はしておいた方が良いと思います。有効性の検証としては、ダイノスを採取して、オキシドール添加と添加なしとを比較すると判断の一助となると思います。

DINO X

こちらはFAUNA MARINから販売されている水槽用に特化した数少ない薬品の一つです。残念ながら、メーカーのHPを見ても成分内容は不明でした。こちらの製品は藻類全般の育成を阻害するような機序のようですので、当然過剰添加では他の生体へ悪影響が懸念されます。また、褐虫藻への相応のダメージは覚悟した方が良いと思います。使用によりダイノスを克服された方もいらっしゃるので、一定の効果はあるのだと思います。

薬剤は基本的にダイノスのみに標的を絞って狙撃するのではなく、水槽全体に影響を及ぼします。魚やサンゴが平気でも微生物に大きなダメージが出ることも想定されます。結果的にさらに生物バランスが崩れるリスクもありますので、個人的には最終兵器と考えています💣

生物多様性を高める対策

上記対策の中でも、個人的に最も重要かつ主軸となる手段と考えており、ダイノス出現時に何かしらの微生物補給をぜひやって欲しいと考えています。

水槽に有益な細菌をブレンドした添加剤です。どのような菌をブレンドしているかは企業秘密の為に公開されていませんが、ダイノスなど有害藻類除去に適応があるものも存在します。

私が個人的に効果を実感したものは以下のバクテリア剤です。

Dr.Tim’sシリーズ

Dr.Tim’s Aquaticsから販売されているバクテリア剤です。こちらのバクテリア剤には海外公式サイトにいくつか『専用のレシピ』が紹介されています。下記の2剤を用いたダイノス専用のレシピもあり、私はそれを利用して添加しています。

Re-Fresh

清潔な水を維持し、油膜や不快な臭気を排除する事を主目的としたバクテリアを組み合わせたもので、シアノバクテリア、藻類の除去等に効果があるとされます。

Waste-away

水槽に蓄積したデトリタスなどの汚泥を溶解し、廃棄物の蓄積を防ぐことを目的としたバクテリアをブレンドした商品です。Re-Freshにより駆逐された藻類などによるデトリタスを速やかに除去する事が期待出来ます。

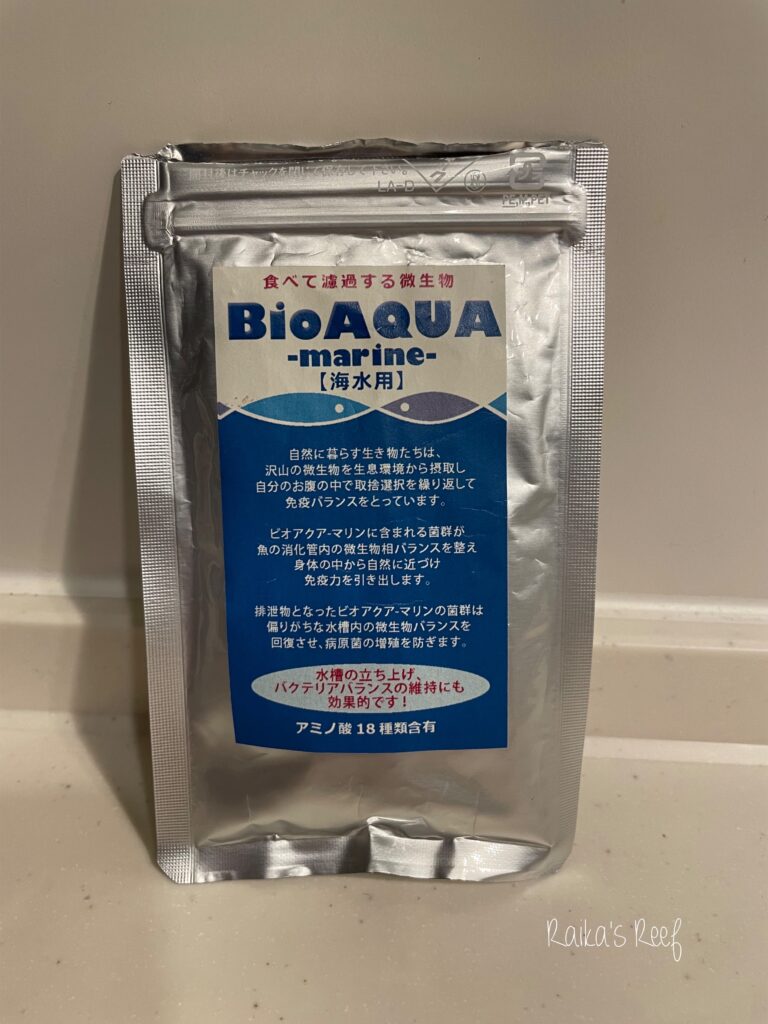

Bio AQUA

東京のアクアショップ、ナチュラルさんが主として販売展開されているバクテリア剤です。液体ではなく、おが屑のようなものに多種多様なバクテリアを付着させた商品で、濾過や病原菌除去など何かに特化した事を目的とするのではなく、多様なバクテリア叢を水槽に供給する事を目的としています。

私はどちらかと言うと、予防的な意味で毎日添加しています。普段使用されていない方が、ダイノス発生時に使用して効果が得られたという話もあります。

動物性プランクトンは植物プランクトンを餌として生活しています。ダイノスの種類によっては、動物性プランクトンの格好の餌となる事も期待出来ます。

私が好んで利用するプランクトンはシュリンプさんで購入できる付着性プランクトンです。こちらでは天然海水に様々な動物性プランクトンを入れて配送してくれます。後述しますが、天然海水にもダイノスへの有効性が期待出来るので、一石二鳥の商品だと思います。

ダイノスと同じ植物プランクトンは、ダイノスと競合させることによってダイノス抑制効果が期待出来ます。

生きた植物プランクトンとして販売されている商品で私の知るものは、ナチュラルさんで販売されている商品です。

また、珪藻を利用する方法もあります。珪藻には一部のダイノスに対して抑制効果が得られたとの論文報告もあり、水槽環境でも再現出来る可能性があります。珪藻はケイ素を必要とする植物プランクトンであり、アクアリウムでは景観を損ねるため嫌われがちです。加えて、RO/DI浄水器を使用する事で水道水に含まれるケイ素が除去され、珪藻の繁殖は自然と抑えられるので、浄水器を利用した環境では珪藻はあまり出てきません。

そんな厄介者扱いされがちな珪藻ですが、ダイノスの抑制効果があるとなると話は別です。

珪藻を人為的に発生させるのは簡単で、ケイ素を豊富に含む『水道水』を使った人工海水による換水を行う事です。これにより珪藻を増殖させ、ダイノスと競合させます。ただ、理屈的に納得はできますが、まだ私自身は試した事がないので、効果のほどは不明です。詳細は陸上養殖人工ライブロックなどを生産するCORERALさんのブログに詳細に記載されていますので、気になる方はこちらも一読してみてください。

ちなみにこの方法では、個人的に注意すべきと感じた事が2点あります。

まず一つは、もともと水道水を常用している水槽においては、普段から珪藻が一定量住んでいることが想定されますので、効果は期待しづらいのではないかと考えます。

二つ目は、水道水に含まれるその他の望ましくない成分の混入です。こちらは逆に普段から浄水器を利用している方で注意が必要です。水道水の含有物は地域差があり、地域によっては水槽に害をなす成分が多めに含まれている可能性があります。これらの成分が弱った飼育生体に害をなす可能性があることには留意すべきだと考えます。

天然海水や良質なライブロックにはバクテリアやプランクトンなどの微生物が含まれています。中には技術的に培養/増殖が難しいものもあり、微生物の付加手段としては有効な方法です。

ライブロックについてはその品質の差が激しいと感じており、信頼できるものを利用された方が良いと考えています。個人的にはナチュラルさんの枝状ライブロックは、我が家ではダイノス撃退に一役買ってくれた実績があります。

天然海水については、深層よりも表層で採取されたものの方が理屈的に効果的ではないかと考えます。天然海水の詳細については以下の記事にも記載しておりますので参考にしていただければと思います👇

ダイノス繁殖の発生原因

対策を行うにあたっては、ダイノス繁殖の分析も大事です。

私個人の経験ではライトの変更、添加剤の新規導入、超低栄養塩への突入、白点病治療で水槽に薬剤添加、はトリガーであった可能性が高いと考えています。他のアクアリストの方々の中にもこれらが起因となったと考察する方はいらしゃるかなと思います。

つまり、何かに付着してダイノスが水槽に侵入したから出現したのではなく、もともと共存できていたダイノスが、水槽環境の変化に伴い繁殖したと考えます。

何度かダイノス発生を経験し、対策して得た現時点の結論は、

『微生物層のバランスが崩れた』

つまり、水槽環境に手を加えることによって、見える生体に異常がなくても、見えない生体に大きな変化が生じ、結果、普通に生活していたダイノスが、天敵のいない環境で大繁殖を起こしたのではないかと考えてます。

上記のトリガーは、いずれも飼育生体のために行うことではありますが、こうした行為は、順番に一つずつ穏やかに行い、微生物にも変化が生じる事を想定して行うべきだと考えています。これによりダイノスの発生を抑制できるのではないかと考えています。

基本は前述の対策を行います。その際のポイントは、

『どれか一つを行うのではなく、複数の対策を同時に行うこと』

例えば、物理的除去などで大きく絶対量を減らしつつ、光量ダウンなどでダイノスの嫌がる環境を作り繁殖力を低下させ、その間に微生物バランスを再調整するなどです。対策によっては飼育生体にも悪影響が出ますので、飼育生体の状態も見つつ可能な手段を選択します。

ここで最も大事な点は微生物層のバランス改善と考えますので、対策の軸となるのは『生物多様性を高める』です。

私自身はこの考え方をもとに何度かダイノス鎮静化に成功しました。また、大繁殖してしまうと鎮静化にも時間を要すので、日々の観察で早期の出現を発見する事も大切です。早期であれば、例えばライブロックの交換だけで消退する事もありました。

ダイノス発生はアクアリウムという楽しい世界を一気にどんよりさせてしまう嫌な存在です。できれば皆さんの水槽には起きないことを願いますが、起きた場合はここに記載した内容が役に立てばと思います。